Иммуноферментный анализ крови — метод лабораторного определения специфической реакции между антителом и антигеном. Последний — любое вещество, которое организм рассматривает как чужеродное или потенциально опасное, против него организм обычно начинает вырабатывать собственные иммуноглобулины. Антитела, в свою очередь, образуют прочные связи с соответствующим антигеном, а также иммунные комплексы, с последующим их удалением из организма, благодаря чему выполняют свою защитную функцию

Цель этого исследования — диагностическая: определение характерных иммуноглобулинов к возбудителям инфекционных, вирусных и других патологических процессов, происходящих в организме.

Этот метод диагностики получил широкое применение не только в медицине, но и сельском хозяйстве, биохимической и пищевой промышленности и микробиологии.

- нарушении иммунитета,

- онкологических заболеваниях,

- вирусных патологиях,

- аллергической реакции,

- болезнях, передающихся половым путем,

- комплексном обследовании перед операционным вмешательством,

- определении уровня гормонов,

- оценке эффективности проводимого лечения,

- динамическом развитии недуга,

- глистной инвазии.

Преимущества

С помощью этого метода специалистам удается достоверно устанавливать причины патологических состояний, их стадию и эффективность терапии. Возможность определения прочности связи между антигеном и антителом позволяет выявить ориентировочную дату заражения, что помогает выяснить длительность протекания процесса. Также к преимуществам этого метода можно отнести его простоту, возможность автоматизации всех этапов анализа и высокую чувствительность, позволяющую определять очень маленькие концентрации до 0,05 нг/мл.

Гемотест на глистные инвазии, при отсутствии симптоматики, является эффективным для определения наличия паразитов, их количества (даже не значительного, которые не обнаруживаются другими методами диагностики) и динамики эффективности лечения.

Единственным недостатком этого иммуноферментного анализа можно считать невозможность выявления возбудителя инфекции, а лишь подтверждение его наличия или отсутствия.

Подготовка

Перед проведением иммуноферментного анализа нужно отказаться от чрезмерных физических нагрузок, нельзя употреблять алкоголь и курить. Посоветовавшись с врачом, прекратить прием препаратов (за 16 дней до сдачи). Перед исследованием нужно выспаться. Женщинам при взятии анализа на гормоны, необходимо сообщить о фазе цикла, так как полученные значения разнятся в зависимости от стадии. Кровь сдается из локтевой вены строго натощак (за 12 часов желательно не есть), 3-5 мл являются достаточным количеством для тщательной диагностики.

Самым часто используемым материалом для проведения иммуноферментного анализа является кровь пациента, но также могут быть использованы: спинномозговое вещество, выделения из уретры и цервикального канала, слизь, околоплодные воды, жидкость стекловидного тела глаза.

В лаборатории из крови, взятой у пациента, выделяют сыворотку, которую можно хранить при температуре 2-8°С до 72 часов.

Если в течение этого времени исследовать плазму невозможно, то можно ее заморозить.

Единицы измерения

ИФА характерны следующие измерения:

- Для качественной оценки используются символы «+» и/или «-».

- С целью постановки диагноза указываются титры сывороток 1:20, 1:40, 1:100 и другие.

- Концентрация антител в единице объема сыворотки — оптическая плотность, чем она выше, тем больше их в пробе (нг/мл).

Автоматические пипетки, термостат и спектрофотометр, планшеты тест-систем — это, то оборудование, которое необходимо для качественной лабораторной диагностики и точности получаемых результатов.

Методы проведения анализа

Специалисты могут провести ИФА несколькими методами.

- Прямой (твердофазный анализ). Антитела вырабатываются в В-лимфоцитах, на поверхности которых находится большое число рецепторов, они распознают чужеродный агент. Антиген, в свою очередь, встретившись с родственным ему нервным окончанием, присоединяется к нему. После селекции В-лимфоцит трансформируется в плазматическую клетку и образует себе подобные клоны, каждый их которых вырабатывает антитела специфичные для этого антигена, в результате чего образуется множество иммунных комплексов, они с помощью специальных «меток» распознаются в лабораторных условиях. Существует несколько разновидностей анализа.

- Прямой неконкурентный метод. На специальный лабораторный планшет помещают очищенный антиген возбудителя инфекции и к нему добавляют биоматериал обследуемого пациента, иммуноглобулины которой помечены ферментом пероксидазой. Добавляют специфический хромоген. Начинается реакция между антигеном и антителом, в результате которой образуется окрашенное соединение. По интенсивности окрашивания, которая зависит от количества иммуноглобулинов, находящихся в организме, происходит оценка результатов.

- Непрямой неконкурентный. Занимает больше времени, но при этом является более точным. Сегодня чаще используется именно этот метод иммуноферментного анализа.

- На первом этапе исследуемый биоматериал помещают в лунки планшета и оставляют на 15-30 минут для прикрепления к ним антигена. После этого в лунки добавляют соответствующие антитела и оставляют для связывания с антигеном до 5 часов. По прошествии времени выливают содержимое лунок, промывая их специальным раствором, тем самым удаляют не связавшиеся вещества с иммуноглобулином.

- На втором этапе в лунки добавляют антитела, содержащие конъюгат и опять оставляют на 15-30 минут, чтобы они связались с ранее внесенными, не мечеными, в результате образуется комплекс антитело-антитело-антиген. После опять делают промывку для удаления не связавшихся компонентов. Добавляют специальное вещество, которое способствует окрашиванию «метки» в течение 5-30 минут. В результате изменения цвета определяют концентрацию антигена, так как его количество равно количеству искомых антител, а они, в свою очередь, равны меченым

- «Сэндвич». Является разновидность непрямого имунноферментного анализа с тем отличием, что изначально на стенках лунок закрепляется антитело, затем вносится исследуемый материал, содержащий комплементарный антиген. После промывки добавляется меченое антитело, в результате образуется комплекс антитело-антиген-антитело. Количество с «меткой» оказывается равным.

- Прямой конкурентный метод. В лунки планшета, на стенках которого уже сорбирован антиген, добавляют антитела, содержащие метку, и исследуемый биоматериал, содержащий определяемые иммуноглобулины. Между ними образуется конкуренция за образование иммунокомплексов. После отмывки добавляют реагент и определяют ферментативную активность образовавшихся комплексов на твердой фазе. Величина сигнала обратно пропорциональна концентрации антигена.

- Непрямой конкурентный. В этом методике используют меченые антитела и антиген-белок — носитель, иммобилизованный на твердой фазе. Антитела связываются с антигеном исследуемой сыворотки или с антигенами на твердой фазе. Если в сыворотке окажется много исследуемого вещества, то сигнал от антител будет слабым, так как большая часть комплексов удалится при промывке. Таким образом, чем выше сигнал, тем меньше концентрация определяемого антигена.

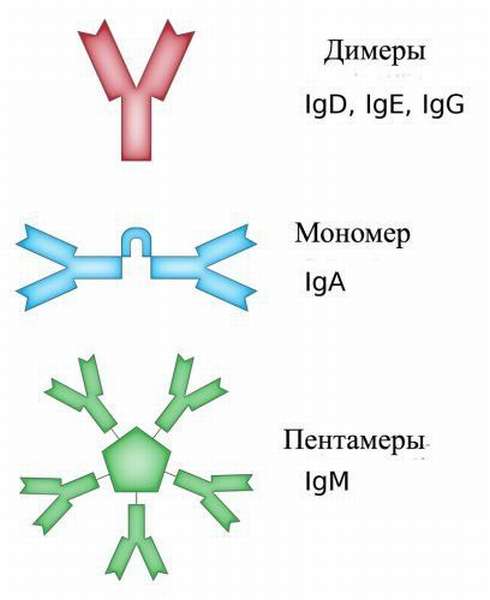

Иммуноглобулины и их значение

Иммуноглобулин Значение Норма M (IgM) Первыми вырабатываются при попадании в организм опасного агента. Обнаружить их можно в течение первых шести недель от момента появления антигена, после чего они начинают исчезать. В норме эти антитела составляют 10%. G (IgG) Вырабатываются через несколько дней после появления IgM и надолго остаются в организме, препятствуя повторному заражению. В норме их 75%. E (IgE) Появляются в крови только при попадании в организм аллергена. Их повышение говорит о склонности к аллергическим реакциям. A (IgA) Находятся в слизистых оболочках мочеполовых и дыхательных путей, в секрете слюнных и слезных желез, осуществляют их защиту от воздействия чужеродных агентов. Их нормальная концентрация не более 20%. D (IgD) Их функция в организме остается до конца не изученной. По некоторым данным они участвуют в формировании местного иммунитета, образуясь в лимфатических узлах и миндалинах Концентрация в крови составляет около 1%.

Для иммуноферментной диагностики наиболее важными в выявлении патологического процесса и его давности является титр IgG, IgA, IgM.

Качественное определение

Иммуноглобулин M Иммуноглобулин G Иммуноглобулин A Стадия — — + 2 недели от инфицирования + — + 2,5-3 недели от инфицирования + + + 3-4 недели от инфицирования — + + Обострение хронической фазы — + +/— Хроническая фаза — + — Излеченная инфекция — После эффективного лечения через 4—6 недель. Концентрация снижается в 4-8 раза. После эффективного лечения концентрация снижается 2-4 раза. Выздоровление — — — Отрицательный результат

После качественного метода определения антител может быть исследована их количественная составляющая, в которой пациент без помощи специалиста не разберется, да это и не требуется, так как врач на основе результатов проведенного анализа с учетом клинических проявлений поставит, при необходимости, правильный диагноз и необходимую фармакотерапию.

При проведении исследования на женские половые гормоны, необходимо учитывать фазу цикла:

Фаза День цикла Нормальное количество лютеинизирующего гормона

(мЕд/л) Фоликулярная 1-13 день 3-18 Овуляционная 13-15 день 25-160 Лютеиновая С 15 дня и до 1 дня фоликулярной фазы 4-18

При отсутствии патологических состояний, количество половых гормонов у мужчин 0,4-9 мЕд/л.

У детей в норме при исследовании аутоиммунные тела и антинуклеарный фактор не определяются, а антистрептолизин до 5 лет менее 110 Ед/мл, от 5 до 15 —150-300 Ед/мл, от 15 и старше не более 250 Ед/мл.